|

|

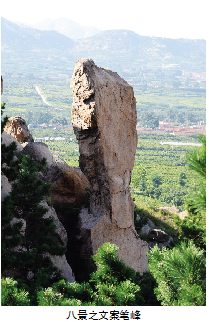

八景之文案笔峰

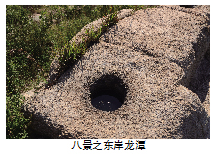

八景之东岸龙潭

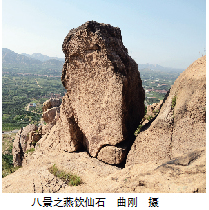

八景之燕饮仙石

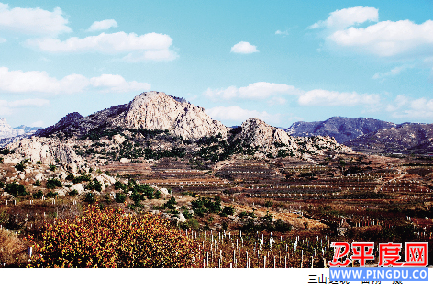

三山远眺

三山位于城北大泽山镇三山东头村西北1.5公里处,海拔307.4米。相传,当年汉武帝东巡至东莱,驻跸山下,登山赏景,留恋忘返,后人又称其为御驾山。山顶玉皇顶、狮子盔、沙帽翅三座山峰高耸,由东向西依序排列,形似古代笔架,因此又得名笔架山。

三山八景

上世纪八十年代出版的《平度文史资料》中,原市博物馆馆长于书亭有文章称“三山有八景”,但具体是哪八景,文章中没有提及。一次赶古玩集,笔者和经营古玩的孙文吉老师提起此事,他言有一本古籍名《胶东三山图记》,中有关于“三山八景”的明确记载,但此书已流传至龙口。出于对家乡历史的热爱,遂托其代为寻找一份此书的复印件,孙老师爽快答应。

数月后,孙文吉老师将《胶东三山图记》一书的复印件交到了我的手中。此书为高仲敏(字慎行,今大泽山镇洼高村人,清庠生。)辑录三山碑刻、景点,天柱山摩崖石刻,发行于清光绪丁未年(1907),宽16厘米,高26厘米,石印本,书名由章丘刘元亮题写(字菊农,光绪十五年进士。授编修,充国史馆协修,旋丁忧归,主讲东昌书院)书中辑有东武吴元瑞(诸城人,生平不详,曾创办大仓纺织有限公司,内附设工余义务半日学堂,专招本公司艺徒,兼收贫寒子弟作为附学生。)、夷安单庭兰(高密最后一位解元,光绪二十八年山东乡试中解元,光绪三十三年参加全国会考,被取为一等。治学严谨,正直无私,生活简朴,热心公益事业。)所作序文,平度王崧翰所作跋文,并绘有三山、天柱山、天柱山西峰(马鞍山)图三张。

书中除了对郑文公上碑、天柱山铭、天柱山颂、东堪石室铭等石刻进行了翔实抄录外,还收有光绪癸卯年(1903)高仲敏文章一篇,对“三山八景”作了简要传神的描述,虽然只有252字,但却让湮没了多年的“三山八景”再次从历史的烟云中浮现出来。

峰顶天池。在庙庭东偏石壁下,方九尺,深七尺,水澄清,有五色鳞鱼。

东岸龙潭。水深尺许,经年不见损益,汲以烹茶甚佳。

文案笔峰。在山半,旧义学坦东,突立巨石,秀削如笔,有直插云霄之势。

帝座云洞。在上殿神座下,深远无底,以石试之,半日有声。

殿前古柏。树大四围,遥望之荫覆山顶,晴日雾气上腾,重叠如翠云数朵。

涧底虎洞。深丈余,高四尺,洞内有泉,流而成河过凤凰桥而西。

凤凰小桥。虎洞泉水至山麓中流,有数石陡立,因以为桥,妙如天成。

燕饮仙石。山后平石上,巨石突起,圆方如桌,可容四五人,杯箸之迹悉具,俗传仙人燕饮之所。

书中绘制的《三山图》详细记载了庙宇、谢真人墓和八个景点的分布位置,对照图片可知,八景除“殿前古柏”外,其余七景尚存。但其中的“凤凰小桥”,因修路时埋入地下,今人已难见其尊容;“帝座云洞”,由于上殿毁于战乱,被掩埋在瓦砾之下。据老人们讲“殿前古柏”民国时依然尚存,两搂多粗,枝繁叶茂。一九四二年冬,八路军在茶山遭到平度、掖县两地日寇的合击,伤亡惨重,抗日军民为给牺牲的烈士做棺材,忍痛将这棵松柏锯倒,往山下放木头时,由于山高木脆,木头跌裂无法使用。从此,“殿前古柏”不复存在(王林珺《三山游记》)。

谢真人墓

三山山顶曾立有石碑十余幢,大多是清、民国年间的功德碑。其中有一幢立于清宣统二年王嵩翰撰述的《重修玉皇庙碑》,碑文中有“庙莫考有其始,山右趾列三冢,两旁僧也,中一碑志:云鹤子,潍人也,隐此,灵山卫教授某志。余具剥泐矣。”此本《三山图记》中,高仲敏对这“三冢”进行了详细地抄录,并将其方位在《三山图》中作了标注。

“三冢”左为王云山墓,右为赵怀墓,中间为谢真人墓碑。更为难得的是,高仲敏详细抄录了谢真人墓碑全文,纸弥补了史志所缺,为进一步研究三山历史提供了佐证。

碑文:云鹤子,潍阳人也,有古朗然子之风。自幼持戒,渡化弟子数百人,乃犹以为俗缘未脱也。登岞山临域,见景物幽静,曰:此全真之地也。夫遂修持于此。云去家不百里,然三十余年终不一顾嗣绪,持家音未绝,喟然叹曰:出家不离家,何出家是为,吾将他适矣。东过胶邑,北览山境,视岞山而更僻者,非三山也耶,观止矣。因身先,而弟子赵和融从焉。夫三山久无人迹矣,云鹤来时,炊瓦釜烹山韭,附近之人见山顶烟迹,群相惊骇,及登峰观之,而云鹤在矣。自此,入其门,导引郤尘氛道服(此处碑文模糊疑有讹字)越数十年来,置地食无私。题山号山所凭也,修神像神所依也,赈饥民设义学人所仰也,极立功德,尘世中固无此人也。以故,名归丹台,神游紫府,丙辰戌月廿六日,不复人间烟火矣。一时,绅衿居民交相谓曰:吾谢子其仙矣乎?门弟子赵和融、马子显等卜葬于山侧之右。求予作文以为记,因略其生平以勒于石。

署灵山卫儒学教授举人袁述拜撰

康熙十七年岁次戊午甲申日仝立

三山之上庙宇的年代,曾有资料称其为始建于明代,从谢真人碑文可知,康熙年间谢真人来到三山时,并没有提到山上有庙宇建筑或者遗址,由此可推断,图中所绘之庙宇,应是康熙年间始建或者是在前代基础上的一次重建。三山之上庙宇后历代有重修,至民国时期依然香火兴盛。1943年,抗日战争时期,庙宇被毁,只剩残壁断垣间散落的残碑和石钟亭诉说着往昔的故事。

三山义学的兴衰

义学,又称义塾,是中国古代初等教育的一种重要形式,清代义学在官方和民间的共同推动下,发展到了历史上的顶峰。清代义学主要招收民间贫寒子弟,是以读书识字为主要目的的免费教育机构,并与私塾、社学等共同承担起清代广大乡村地区的蒙学教育。山东作为清代中原和沿海的一个重要行省,下辖107个州县,据统计,山东在清代(1644年至1902年)共创建了919所义学。清代山东义学经历了顺治至嘉庆年间的发展,在道光和光绪年间两度形成发展高峰(徐海峰《山东义学研究》)。三山的义学也正是在这一历史时期兴盛和发展起来的。

三山义学首创为谢云鹤。吴元瑞在其为《胶东三山图记》所作序文中称“康熙年间,有潍阳谢云鹤者,栖真于此,置地设义学,教授都人士子弟恒逾数百人……”谢真人之后,道光年间,綦笋(莱州人,生平不详。)踵谢真人旧址,招徒讲学,“教人向学,力袪道家虚无之弊”,盛极一时,三山周围之“耆来多出于其门下”。

綦笋之后,三山义学,日湮月没,渐即衰歇,至光绪年间废止,尚余四十亩近山地,每年收取租金,除供奉香火外,“储之以待善举”。出生于三山脚下的高仲敏惜三山义学久废,于是提议重修旧址,恢复义学,得到了乡中耆老和乡绅的赞许和认可。同时又深感三山、天柱山之碑刻、景色虽“名于世”,然亦仅见于文人墨客的诗词歌赋,更没有主动去学习的。于是,高仲敏“觅得郑碑原拓录其全文,以天柱三山并作一图”,以告“诸大人先生之门人”。此举也得到了王崧翰(字子良,号莱山、六十一孺子、石发老人等,平度城柳行头人。咸丰八年戊午科举人,同治十年辛未大挑一等,任过直隶的乐亭、定兴、鸡泽、威县等县知县,因不善事上官而落职。晚年居乡,是清代末年平度着名文士。)赞赏,亲自为《胶东三山图记》写跋文,并请同样热心于义学的好友吴元瑞、单庭兰所作序文。

从现存资料来看,高仲敏兴办的三山义学,没有维持太长的时间,清朝灭亡进入民国,旧的教育模式逐渐废止,加上连年的战争,三山义学停办,永远退出了历史的舞台。据高仲敏孙子高振平介绍,民国时期高仲敏先后在莱州夏邱、青岛等地行医,并出版有《东生集妇科》等医学专着。1958年,高仲敏从青岛回到家乡,在原大泽山乡上甲村、洼子高家村开设联合诊所,1959年病逝于家家乡,享年86岁。其孙高振平继承其衣钵,从小跟随高仲敏学医,悬壶济世,在当地颇有名气。

|

|