|

|

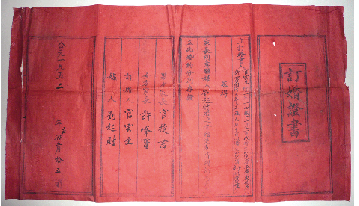

六十年前的订婚证书

4 X }3 |. i6 v- o1 {

这是一张六十多年前的订婚证书,红纸黑字,繁体竖排,长45厘米,宽26厘米,是新中国成立后一对新人喜结连理的见证。' X2 ]( ~2 z) P* ^ K8 \

4 p% B/ s Q: S' p# H 时代进入21世纪,平度的婚俗习惯杂糅着许多新观念、新风尚,但千百年来相沿而成的古老习俗依然占着主导地位,在人们的心目中根深蒂固。

$ X5 H% A" _6 z/ f& u/ C0 Q% G& S/ `: d2 a0 P0 Q; r B

一门婚姻的形成,美好姻缘的缔结,一般经过如下一些程序:媒人提亲(说媒)、相亲(验人)、验家、定婚、送日子、送嫁妆、娶亲、闹房等。我们当地自古以来崇尚“男女授受不亲”,缔结秦晋之好谨遵“父母之命,媒妁之言”。可虽然如此毕竟是空说无凭,还强调立字为证,那么订婚证书也便顺理成章,水到渠成。; o+ `* i, ]- J0 f4 g% k) M. w8 A

$ W1 @4 t. E/ f' L# Q) X5 w. C 订婚证书是我国婚姻法实施推广之前的合同约定,一般由媒人及乡中有名望的宿老作为证人,靠道德和风俗的力量来约束。男女双方及家长,遵守约定,不得反悔。

0 O! o4 g% b x4 a* X" f+ H* I3 u, m9 {; L/ s

1950年4月13日,中央人民政府委员会召开第七次会议,审议通过了《中华人民共和国婚姻法(草案)》。4月30日,毛泽东主席签发命令公布《中华人民共和国婚姻法》,自5月1日起施行。这是新中国成立后制定的第一部法律,也是扫除我国封建旧传统,实现妇女解放的一件大事。8 o7 b. A* P. b+ m1 l( }

8 k7 z+ Z1 e& i

自从建国后第一部婚姻法颁布实施,人们的婚姻契约有了法律保障,到民政部门注册登记,取得登记证明,男女双方的婚姻关系受到法律保护。笔者所见到的最早的结婚证书是一张类似奖状的纸,现在是绢制的本子。

, b+ i3 Q* H9 j5 \

% W. `1 @& }% ^# u2 n 定婚,俗称“定亲”,也叫“下媒柬”或“传媒柬”。过去,订婚要换柬,由男家准备柬帖两张,一张写明男方年龄和生辰八字,封面写上“敬求金诺”等求亲字样,用红漆匣(拜匣)装好送往女家。女方接柬后,照样填写另一张,写上“谨遵玉言”或“愿结秦晋”等允亲字样送还男家,表示同意结亲。1 \; o& n( x2 @: `3 m

1 x+ b! R O% |6 R1 s2 N- S& P

说到媒柬,不怕你们笑话,我多年来一直错误地认为与麦子有关。在咱平度,“媒”和“麦”的发音相似。很小的时候,看到邻家有喜事,来了一帮穿戴讲究的客人,每人自行车上载着半口袋小麦。大人们往往谈论到,那是谁谁家传媒柬。当时不理解,以为应当写作“传麦茧”或“传麦秸”,直到最近才恍然大悟。1 o' e9 [: [. Z" y5 s$ P

; D1 C+ A" q/ _1 T6 _" r9 P- |' A

至于彩礼,也是随着人们生活水平的改善而水涨船高。从过去的多少斤麦子,到前几年的“三金一木”(金项链、金耳环,金戒指,木兰摩托车),到现在的“万里挑一”(10001元人民币)。还有美其名曰“万紫千红一片绿”(一万张五元的,一千张百元的,以及一定数量50元的)。更有甚者,现在有些地方推出彩礼的价码竟然是崭新百元大钞三斤三两,约合人民币13万6千元。8 Z( s5 q. t( a6 s" C( r$ h

& G3 {, |0 E+ \) d 现在在领结婚证书的时候流行宣誓仪式,誓词如下:“我们自愿结为夫妻,从今天开始,我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务:上孝父母,下教子女,互敬互爱,互信互勉,互谅互让,相濡以沫,钟爱一生!今后,无论顺境还是逆境,无论富有还是贫穷,无论健康还是疾病,无论青春还是年老,我们都风雨同舟,患难与共,同甘共苦,成为终生的伴侣!”愿这样的誓言时时在我们的心头响起,相濡以沫,恩爱终生。8 K3 E" W! a2 U1 Z; N8 f& B& o& Y7 A

4 P4 q/ [1 I$ y5 s

这张订婚证书显然是在新中国第一部婚姻法颁布后,从封建婚姻契约“媒柬”到结婚证书的过渡形式。现在人们的婚姻只需一纸结婚证书就能正式取得合法保护,媒柬、订婚证书早已淡出了人们的视野。5 x) c, `, L/ f: {5 d$ Q2 D; i

3 U7 s" |2 G8 t, a5 ~! z# h( e+ a 通过一些婚俗的改变,体现了新中国成立以来人们生活水平的提高,男女双方权力地位的提升,婚姻自主、结婚自由的民主权利得到普及。

/ w% u1 b3 r) C! j% {5 x; N9 y# X% ^+ d5 b$ X9 \

|

|