|

|

|

Abstract:Agreatquantitytriangular-rimmedbronzemirrorswithmythicalfigureandanimaldesignswereexcavatedfrequentlyfromthetombsofthemiddleandlateYayoiperiodortheearlyKofunperiodinJa-pan.ByresearchingatombofthemiddleperiodofHandynastyinPingdu,Qingdaocity,thisarticlecon-cludesthefuneralcustomsofancientJapanshouldcomefromChinesemirrorcultureofYellowrivervalleyasthecenterofLuoyangarea.Keywords:tombofHandynastyinJianshanPingdu;grassbladeancientmirror;triangular-rimmed bronzemirrorwithmythicalfigureandanimaldesigns;YayoiandKofunperiod

摘要:日本弥生时代中后期、古坟时代前期的墓葬中,经常出土大批量、大尺寸的中国或中国人在日本制作的铜镜,通过对青岛平度一座西汉中期墓葬的探讨,可知日本古代这一丧葬礼俗,应来源于黄河流域以洛阳为中心的中华铜镜文化。

关键词:平度界山西汉墓;草叶纹镜;三角缘神兽镜;弥生、古坟时代

平度西汉墓随葬铜镜初探---日本古墓随葬铜镜溯源

一、从日本古代墓葬大量随葬铜镜说起

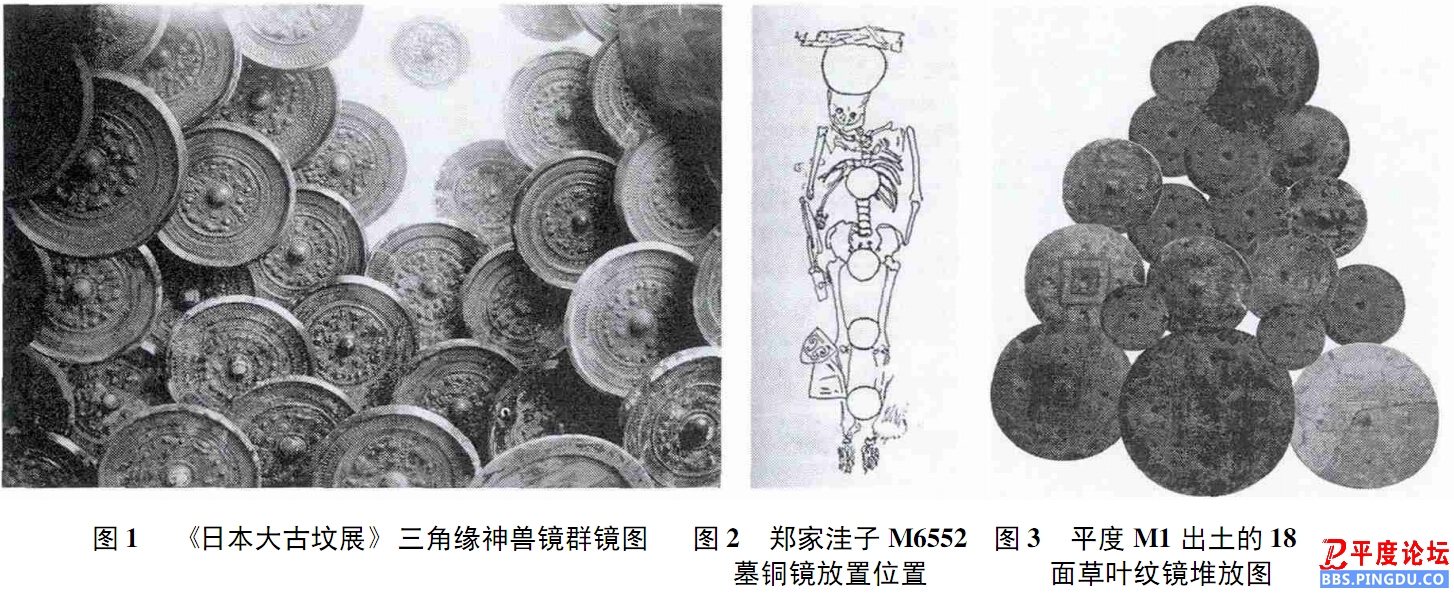

[1]在日本弥生时代中后期、古坟时代前期的墓葬中,会出土大批量、大尺寸的中国或中国人在日本制作的铜镜[2],这些铜镜的直径大都在20厘米以上,而且动辙十几面甚至几十面集中出现在一座墓葬中。(图1)对于这一现象,文物考古界的传统观点认为,中国古代铜镜仅是映射整容的生活用品[3],待中国铜镜传到了日本,徐萍芳先生则指出“古代日本人将铜镜看作宝物和神器”[4]。王仲殊先生的观点最据代表性:“中国的铜镜,始终只是一种日常的生活用具,并不像日本弥生时代和古坟时代那样,把中国输入的铜镜当作珍宝或神器。”[5]言外之意,铜镜在日本作为神器法物随葬于墓主,是古代倭人的丧葬礼制,而与中国无什么关联。对于文物考古界这一传统观点笔者不敢苟同。中国铜镜自早期开始使用,就有着强烈的宗教意识。我在2004年第10期《收藏家》发表《中国早期铜镜纹饰之谜》一文中指出:中国早期铜镜“其宗教祭祀功能,要远远大于其生活映照整容的功能”,把中国古代铜镜不分时期,不分类别,“以单一的‘映照整容的生活用品’来定位,是陈旧偏颇的,最少是有失公允的”[6]。

2005年10月我在《中国文物报》发表了《日本三角缘神兽镜考》,经过大量论证后再次明确指出:“中国古代铜镜自被发明以来,就几乎同时具备了宗教祭祀功能和映照整容的二大功能,伴随着中国古代铜镜走完了四千余年的发展历程。”具体到两汉时期,又强调“铜镜在宗教祭祀活动中具有重要的地位和不可替代的作用”。认为“大概在弥生时代的中晚期,当中国铜镜被传到日本的同时,中国铜镜在中国本土所具有的宗教祭祀功能,也同时被传到了日本”[7]。也就是说,在弥生、古坟时代的日本,用大量铜镜作为神器、法物被陪葬到墓穴中去的习俗礼制,并非是日本的原生文化,当时的日本连铜镜尚不会制作(仿制镜暂不论),更遑论有独立的铜镜文化。弥生、古坟时代的铜镜都是从中国“舶载”、或是在日本的中国人制作的,中国铜镜在输入到日本的同时,中国两汉、三国时期的铜镜文化也被随同输入到倭国。遗憾的是,由于当时所掌握的资料,能佐证我这一观点的案例,只有殷墟妇好墓和沈阳郑家洼子一座战国墓。郑家洼子战国M6512墓中放置五面铜镜,墓主身份是巫师,铜镜的摆放方式表明其有着强烈的宗教意义[8]。

一、从日本古代墓葬大量随葬铜镜说起

[1]在日本弥生时代中后期、古坟时代前期的墓葬中,会出土大批量、大尺寸的中国或中国人在日本制作的铜镜[2],这些铜镜的直径大都在20厘米以上,而且动辙十几面甚至几十面集中出现在一座墓葬中。(图1)对于这一现象,文物考古界的传统观点认为,中国古代铜镜仅是映射整容的生活用品[3],待中国铜镜传到了日本,徐萍芳先生则指出“古代日本人将铜镜看作宝物和神器”[4]。王仲殊先生的观点最据代表性:“中国的铜镜,始终只是一种日常的生活用具,并不像日本弥生时代和古坟时代那样,把中国输入的铜镜当作珍宝或神器。”[5]言外之意,铜镜在日本作为神器法物随葬于墓主,是古代倭人的丧葬礼制,而与中国无什么关联。对于文物考古界这一传统观点笔者不敢苟同。中国铜镜自早期开始使用,就有着强烈的宗教意识。我在2004年第10期《收藏家》发表《中国早期铜镜纹饰之谜》一文中指出:中国早期铜镜“其宗教祭祀功能,要远远大于其生活映照整容的功能”,把中国古代铜镜不分时期,不分类别,“以单一的‘映照整容的生活用品’来定位,是陈旧偏颇的,最少是有失公允的”[6]。

2005年10月我在《中国文物报》发表了《日本三角缘神兽镜考》,经过大量论证后再次明确指出:“中国古代铜镜自被发明以来,就几乎同时具备了宗教祭祀功能和映照整容的二大功能,伴随着中国古代铜镜走完了四千余年的发展历程。”具体到两汉时期,又强调“铜镜在宗教祭祀活动中具有重要的地位和不可替代的作用”。认为“大概在弥生时代的中晚期,当中国铜镜被传到日本的同时,中国铜镜在中国本土所具有的宗教祭祀功能,也同时被传到了日本”[7]。也就是说,在弥生、古坟时代的日本,用大量铜镜作为神器、法物被陪葬到墓穴中去的习俗礼制,并非是日本的原生文化,当时的日本连铜镜尚不会制作(仿制镜暂不论),更遑论有独立的铜镜文化。弥生、古坟时代的铜镜都是从中国“舶载”、或是在日本的中国人制作的,中国铜镜在输入到日本的同时,中国两汉、三国时期的铜镜文化也被随同输入到倭国。遗憾的是,由于当时所掌握的资料,能佐证我这一观点的案例,只有殷墟妇好墓和沈阳郑家洼子一座战国墓。郑家洼子战国M6512墓中放置五面铜镜,墓主身份是巫师,铜镜的摆放方式表明其有着强烈的宗教意义[8]。

平度西汉墓随葬铜镜初探---日本古墓随葬铜镜溯源

(图2)但以上两案例和日本的弥生、古坟时代在时空上有所差距,且陪葬镜子的数量、尺寸,也不能和日本弥生、古坟两个时期相比较。简言之,用以上两个案例来证明我的日本铜镜神器法物祭祀功能中国传入说,结论正确,力度不足。2012年初冬,我有机会读到2005年第5期《考古》杂志刊载的青岛市文物局和平度博物馆,联合对平度市灰埠镇潘家村东北界山的两座西汉墓进行科学考古的发掘报告,其中的M1墓,引起了我的极大关注。该墓为西汉晚期岩坑竖穴墓,凿石为圹。在墓坑底部紧靠墓壁,用不规则的石块垒成一圈高约1.2米,宽约0.4米~0.6米的石椁,均已坍塌。从残存痕迹观察,其顶部原应有横木东西相架构成的椁室盖,腐朽后塌落墓底。M1墓的发掘报告称:“石椁内北部放置一具棺木,已腐朽成灰,棺内髹朱漆,外壁髹黑褐色漆,南北长约2.2米,东西宽约1米,壁厚约0.1米;棺四周发现铁棺环及棺钉,棺内人骨亦朽烂,据残痕观察,应为头南脚北”[9]。棺内发现包括鼎、壶、盆、铜镜、提梁壶等青铜器39件,部分青铜器鎏金且有铭文,有一青铜壶的肩部阴刻“平望子家钟容十升”铭文。结合《汉书·王子侯列表》,汉武帝元朔二年五月封淄川懿王刘志之子刘行为平度侯,子刘赏为平望侯的记载,发掘者推测此墓地应为西汉时期平度(平望)侯家族墓地,其年代为西汉中期,具体是第几代平度侯或是平望侯虽未定论,但墓主的身份为贵族已确定无疑[10]。

现在我们重点关注该墓随葬的青铜镜。图4M1铜镜出土情况首先,考古报告称:“揭去棺木朽灰后发现铜镜、玉器等随葬品。共有19件铜镜,除一件小镜(M32)位于脚部外,其余18件大镜大都集中放在胸、腰部及头部,从出土情况看,铜镜入葬时应平铺在身体之上,发现时断裂挤压在一起。”[11](图4)就我所知,这种在墓葬中一次性陪葬近19面镜子的案例,在中国考古发掘的墓葬中是比较少见的。更令人惊异的是,除一件小镜(M32)外,平铺在身体之上的18面镜子,是清一色的西汉草叶纹镜,其中直径超过16厘米以上的大镜7面(含20厘米以上的3面),最大的直径27.5厘米,查遍国内几十年的考古发掘和博物馆收藏,这么大的草叶纹镜也是非常罕见的。在建国后几十年的考古活动中,一个棺椁中05平度西汉墓随葬铜镜初探---日本古墓随葬铜镜溯源一次性出现这么多铜镜还真比较少见。

按现今国内考古界传统的古代铜镜仅仅是“映照整容的生活用品”的观念来理解,一位死者尽管生前是身份尊贵显赫的高官侯爵,陪葬一面大铜镜,就足以满足他到另一个世界映照妆容的需要,二面就多余,三面即奢侈。一下子陪葬19面,且这还只是墓主生前所拥有镜子的一部分。按常理,有贵族身份的墓主把19面镜子陪入棺木后,肯定还会有留给活着的亲人所用的另一批铜镜。简言之,其生前拥有铜镜肯定要多于19面。(图3)第二,这些镜子都是纹饰类同的草叶纹镜,又排除了他是收藏癖好(不管当时有无这种时尚或是个性特需),同时期流行的镜类,龙纹镜、星云镜等都不比草叶纹镜差。第三,这些镜子的摆放方式不是传统的摆放在墓主头、腰部,而是“入葬时应平铺于身体之上”。说明这些镜子陪葬的目的不是为其死后映照整容的生活所需。“一件小镜(M32)位于脚部外……”而正是这一面小镜的摆放位置,更加说明了其余的18面镜子,是一个具有共同作用的群体,决不是作为生活用品而陪葬,是具有一定宗教意义的神器法物。第四,值得关注的是,和这批镜子码放在一起的还有5枚鎏金镜刷。两汉时期墓葬中出土铜镜的案例很多,同时伴出镜刷的却很少。即使伴出,往往也就一枚足矣。发掘报告对这5枚镜刷作了如下描述:“刷毛已无存,仅见铜柄,均通体鎏金。”且这5枚镜刷不少于二式[12]。可见这5枚“通体鎏金”的镜刷是墓主生前的喜爱之物。按一般人的理解镜刷是清除落至镜面上的灰尘的。唐镜铭:“玉匣盼开盖,轻灰拭夜尘”,而在铜镜的实际使用过程中,其实并不尽然。镜刷除了拭“夜尘”之外,因镜子的质地是高锡青铜,不管用否,隔一段时间不擦拭,由于和空气中的氧接触,即使放在镜盒之内,其表面也会产生一层极薄的氧化物,看起来像斑状雾霾,这种雾霾和灰尘是两种性质完全不同的现象,均会直接影响取光和映照效果。灰尘“轻拭”即可排除,但要把这层雾霾擦掉,却需要一定的工具、抛光料和时间,若镜子仅作映照妆容用,一镜一奴婢常相侍足矣。5个镜刷相伴19面铜镜,已经远远超过了墓主的生活妆容所需,只能说明这批铜镜是墓主人在生前的社会活动中,集中在祭祀宗祖神灵、占卜吉凶祸福或其他庆典等重大场合中,涉于实用的神器法物。

要18面铜镜以群体的形式共同参与使用,最多可用5个人,来同时进行将这批镜子擦拭明亮的工作。从该报告所发彩色图版看,这批镜子纹饰、文字棱角圆纯,有过长期使用的痕迹,可以证明此说的合理性。

平度这座西汉墓把5枚镜刷伴随18面镜子,共同陪葬于墓主的胸、腹部的方式,和郑家洼子墓葬死者的陪葬铜镜的形式完全类同。(参见图2)郑家洼子墓葬死者的身分是巫师,铜镜是法器,说明他(们)在另一个世界里还将把祭祀宗祖神灵、占卜吉凶、避祸趋福这类活动继续下去,同时也说明,这批镜子对于墓主来说,是具有宗教意义的祭祀、占卜用的神器法物,决不仅仅是生活用品。二、M1墓陪葬的草叶纹镜来自何处界山汉墓M1、M2是被采石的农民发现后,在2000年进行的抢救性发掘。在此我要特别指出:几乎在这一抢救性发掘正在进行的同一时间、同一地区,距离界山M1墓以西仅120公里的淄博市齐国临淄古城,另一个在中国铜镜发展史有重大影响的考古发现也正在进行,那就是临淄齐国故城西汉铸镜遗址的发掘。临淄齐国故城西汉铸镜遗址发现于1940年。2001年前后,淄博市博物馆已收集、发掘镜范达到数十件,能辨识出纹饰的陶镜范大都是草叶纹镜[13]。

临淄齐国故城西汉铸镜遗址的发现引起了国内外考古学术界的极大关注,2004年12月,由山东省考古所和日本奈良县橿原考古学研究所联合进行的临淄齐国故城西汉铸镜遗址考查项目正式启动,并取得了丰硕的学术成果。首先,从这次联合考查所出《山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究》一书可知(以下简称《山》书),联合考查首次从考古学上证明了,临淄是西汉一个重要的铜镜生产制作中心。其次,关于这一铜镜生产制作中心的生产时期,白云翔先生认为:“铜镜生产时间之长,从西汉初年到西汉后期,尤其是西汉前期更是其兴盛期”[14]。另外,作为广为流通的商品,汉代铜镜的流通应该是以铸镜基地为中心,呈地域性放射状分布,简言之,离铜镜生产基地越近流通的越多,而“临淄齐国故城作为西汉时期制镜中心之一的确认,首先使汉代铜镜的地域性研究成为可能”[15]。

(图2)但以上两案例和日本的弥生、古坟时代在时空上有所差距,且陪葬镜子的数量、尺寸,也不能和日本弥生、古坟两个时期相比较。简言之,用以上两个案例来证明我的日本铜镜神器法物祭祀功能中国传入说,结论正确,力度不足。2012年初冬,我有机会读到2005年第5期《考古》杂志刊载的青岛市文物局和平度博物馆,联合对平度市灰埠镇潘家村东北界山的两座西汉墓进行科学考古的发掘报告,其中的M1墓,引起了我的极大关注。该墓为西汉晚期岩坑竖穴墓,凿石为圹。在墓坑底部紧靠墓壁,用不规则的石块垒成一圈高约1.2米,宽约0.4米~0.6米的石椁,均已坍塌。从残存痕迹观察,其顶部原应有横木东西相架构成的椁室盖,腐朽后塌落墓底。M1墓的发掘报告称:“石椁内北部放置一具棺木,已腐朽成灰,棺内髹朱漆,外壁髹黑褐色漆,南北长约2.2米,东西宽约1米,壁厚约0.1米;棺四周发现铁棺环及棺钉,棺内人骨亦朽烂,据残痕观察,应为头南脚北”[9]。棺内发现包括鼎、壶、盆、铜镜、提梁壶等青铜器39件,部分青铜器鎏金且有铭文,有一青铜壶的肩部阴刻“平望子家钟容十升”铭文。结合《汉书·王子侯列表》,汉武帝元朔二年五月封淄川懿王刘志之子刘行为平度侯,子刘赏为平望侯的记载,发掘者推测此墓地应为西汉时期平度(平望)侯家族墓地,其年代为西汉中期,具体是第几代平度侯或是平望侯虽未定论,但墓主的身份为贵族已确定无疑[10]。

现在我们重点关注该墓随葬的青铜镜。图4M1铜镜出土情况首先,考古报告称:“揭去棺木朽灰后发现铜镜、玉器等随葬品。共有19件铜镜,除一件小镜(M32)位于脚部外,其余18件大镜大都集中放在胸、腰部及头部,从出土情况看,铜镜入葬时应平铺在身体之上,发现时断裂挤压在一起。”[11](图4)就我所知,这种在墓葬中一次性陪葬近19面镜子的案例,在中国考古发掘的墓葬中是比较少见的。更令人惊异的是,除一件小镜(M32)外,平铺在身体之上的18面镜子,是清一色的西汉草叶纹镜,其中直径超过16厘米以上的大镜7面(含20厘米以上的3面),最大的直径27.5厘米,查遍国内几十年的考古发掘和博物馆收藏,这么大的草叶纹镜也是非常罕见的。在建国后几十年的考古活动中,一个棺椁中05平度西汉墓随葬铜镜初探---日本古墓随葬铜镜溯源一次性出现这么多铜镜还真比较少见。

按现今国内考古界传统的古代铜镜仅仅是“映照整容的生活用品”的观念来理解,一位死者尽管生前是身份尊贵显赫的高官侯爵,陪葬一面大铜镜,就足以满足他到另一个世界映照妆容的需要,二面就多余,三面即奢侈。一下子陪葬19面,且这还只是墓主生前所拥有镜子的一部分。按常理,有贵族身份的墓主把19面镜子陪入棺木后,肯定还会有留给活着的亲人所用的另一批铜镜。简言之,其生前拥有铜镜肯定要多于19面。(图3)第二,这些镜子都是纹饰类同的草叶纹镜,又排除了他是收藏癖好(不管当时有无这种时尚或是个性特需),同时期流行的镜类,龙纹镜、星云镜等都不比草叶纹镜差。第三,这些镜子的摆放方式不是传统的摆放在墓主头、腰部,而是“入葬时应平铺于身体之上”。说明这些镜子陪葬的目的不是为其死后映照整容的生活所需。“一件小镜(M32)位于脚部外……”而正是这一面小镜的摆放位置,更加说明了其余的18面镜子,是一个具有共同作用的群体,决不是作为生活用品而陪葬,是具有一定宗教意义的神器法物。第四,值得关注的是,和这批镜子码放在一起的还有5枚鎏金镜刷。两汉时期墓葬中出土铜镜的案例很多,同时伴出镜刷的却很少。即使伴出,往往也就一枚足矣。发掘报告对这5枚镜刷作了如下描述:“刷毛已无存,仅见铜柄,均通体鎏金。”且这5枚镜刷不少于二式[12]。可见这5枚“通体鎏金”的镜刷是墓主生前的喜爱之物。按一般人的理解镜刷是清除落至镜面上的灰尘的。唐镜铭:“玉匣盼开盖,轻灰拭夜尘”,而在铜镜的实际使用过程中,其实并不尽然。镜刷除了拭“夜尘”之外,因镜子的质地是高锡青铜,不管用否,隔一段时间不擦拭,由于和空气中的氧接触,即使放在镜盒之内,其表面也会产生一层极薄的氧化物,看起来像斑状雾霾,这种雾霾和灰尘是两种性质完全不同的现象,均会直接影响取光和映照效果。灰尘“轻拭”即可排除,但要把这层雾霾擦掉,却需要一定的工具、抛光料和时间,若镜子仅作映照妆容用,一镜一奴婢常相侍足矣。5个镜刷相伴19面铜镜,已经远远超过了墓主的生活妆容所需,只能说明这批铜镜是墓主人在生前的社会活动中,集中在祭祀宗祖神灵、占卜吉凶祸福或其他庆典等重大场合中,涉于实用的神器法物。

要18面铜镜以群体的形式共同参与使用,最多可用5个人,来同时进行将这批镜子擦拭明亮的工作。从该报告所发彩色图版看,这批镜子纹饰、文字棱角圆纯,有过长期使用的痕迹,可以证明此说的合理性。

平度这座西汉墓把5枚镜刷伴随18面镜子,共同陪葬于墓主的胸、腹部的方式,和郑家洼子墓葬死者的陪葬铜镜的形式完全类同。(参见图2)郑家洼子墓葬死者的身分是巫师,铜镜是法器,说明他(们)在另一个世界里还将把祭祀宗祖神灵、占卜吉凶、避祸趋福这类活动继续下去,同时也说明,这批镜子对于墓主来说,是具有宗教意义的祭祀、占卜用的神器法物,决不仅仅是生活用品。二、M1墓陪葬的草叶纹镜来自何处界山汉墓M1、M2是被采石的农民发现后,在2000年进行的抢救性发掘。在此我要特别指出:几乎在这一抢救性发掘正在进行的同一时间、同一地区,距离界山M1墓以西仅120公里的淄博市齐国临淄古城,另一个在中国铜镜发展史有重大影响的考古发现也正在进行,那就是临淄齐国故城西汉铸镜遗址的发掘。临淄齐国故城西汉铸镜遗址发现于1940年。2001年前后,淄博市博物馆已收集、发掘镜范达到数十件,能辨识出纹饰的陶镜范大都是草叶纹镜[13]。

临淄齐国故城西汉铸镜遗址的发现引起了国内外考古学术界的极大关注,2004年12月,由山东省考古所和日本奈良县橿原考古学研究所联合进行的临淄齐国故城西汉铸镜遗址考查项目正式启动,并取得了丰硕的学术成果。首先,从这次联合考查所出《山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究》一书可知(以下简称《山》书),联合考查首次从考古学上证明了,临淄是西汉一个重要的铜镜生产制作中心。其次,关于这一铜镜生产制作中心的生产时期,白云翔先生认为:“铜镜生产时间之长,从西汉初年到西汉后期,尤其是西汉前期更是其兴盛期”[14]。另外,作为广为流通的商品,汉代铜镜的流通应该是以铸镜基地为中心,呈地域性放射状分布,简言之,离铜镜生产基地越近流通的越多,而“临淄齐国故城作为西汉时期制镜中心之一的确认,首先使汉代铜镜的地域性研究成为可能”[15]。

平度西汉墓随葬铜镜初探---日本古墓随葬铜镜溯源

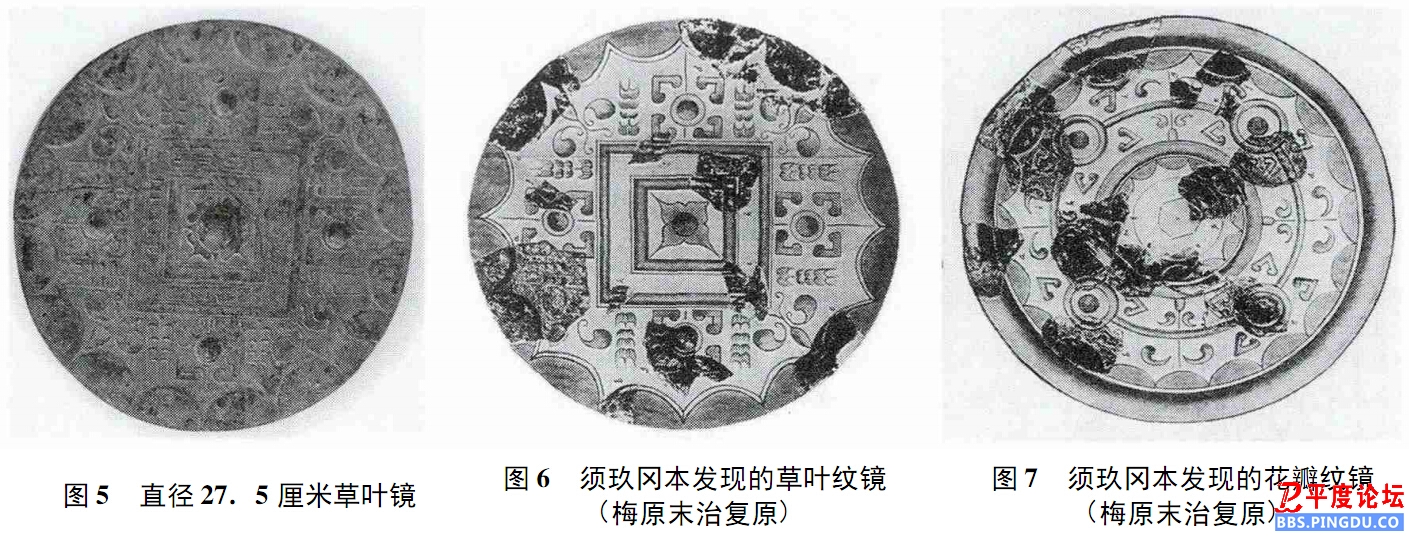

据界山M1西汉墓发掘报告推测,M1墓主最有可能是西汉的平度侯,他当时的封地西汉的平度县治,正是现今发现M1墓的灰埠镇[16]。灰埠镇离临淄齐国故城的直线距离仅120公里,《汉书·王子侯列表》:“平度康侯行,淄川懿王子,五月乙巳封,四十七年薨。”按此记载,身为M1墓主某一代平度侯应是淄川懿王的后代,那其生前应为西汉齐国的都城临淄的座上客是合乎情理的。从其随葬的草叶纹镜中我们发现,M1墓发掘报告图六中的版式7草叶镜,和《山》书中11号草叶镜范图案类似,尺寸均为13.6厘米,铭文同为“见日之光,天下大明”;图六版式8草叶纹和《山》书12号草叶镜范图案类似,直径均为18厘米,铭文同为:“日有熹,宜酒食,长贵富,乐毋事”;图七中的镜式1草叶纹镜(直径27.5厘米)和《山》书15号草叶镜范,纹饰类型相同,因该范残缺纹饰细节,无法对比,但该范直径27厘米,二者在尺寸上又是如此接近,又证明了齐国故城西汉铸镜中心有铸制大尺寸铜镜的工艺和能力。(图5)

以上情况说明,M1墓地出土的这批草叶纹镜,从镜型类别、纹饰风格、铭文书体和尺寸系列,尤其是随葬时间(西汉中期)和齐国故城西汉铸镜中心的生产时期亦相吻合。综合起来看,M1墓地出土的草叶纹镜应该和齐国故城西汉铸镜中心有着千丝万缕的联系,若把二者仅120公里的距离因素也考虑进去,M1随葬的18面草叶纹镜,最大的可能就是产自齐国故城西汉铸镜中心。西汉中期的M1墓地的墓主,生前适逢齐国故城西汉铸镜中心制镜的成熟高潮期,这批草叶纹镜应该是其生产的众多草叶纹镜产品的一部分。虽说我们还只是找到仅仅二例类同的很可能是同模的案例,那是因为到现在为止,挖掘发现的有草叶纹饰的镜范尚不足100枚,齐国故城西汉铸镜中心从西汉早期到西汉晚期近200年的铸镜过程中,翻铸使用过的草叶镜范应该是成千上万计才合乎情理。白云翔先生还指出,“可以认为西汉时期临淄所产铜镜主要是各种类型的草叶纹镜,成为当时临淄铜镜产品的一个显著的地域特征,这种铜镜产地的地域性,直接导致了西汉临淄附近及其邻近地区,各种草叶纹镜流行之地域性的形成”[17]。

界山M1墓址正位于白云翔先生“草叶纹镜流行之地域性”的核心地区,我认为,M1墓草叶纹镜最大的可能产自齐国故城西汉铸镜中心。三、界山M1墓随葬草叶纹镜与日本古坟墓随葬铜镜的关系白云翔先生的“草叶纹镜流行之地域性”如果放大到国家层面上,会有什么结果呢?日本弥生时代中后期(相当于中国西汉中晚期)的瓮棺墓中曾出土有大批中国铜镜,李学勤先生在《比较考古学随笔》中曾指出:“日本发现中国铜镜的地方很多,不能悉举,其中出西汉(包括王莽时期)铜镜的地点便超过50处,所出在150面以上。”[18]“例如福冈的前原町三云南小路的两座瓮棺墓出西汉镜53件。同属前原町谴沟的一座瓮棺墓,也出了18件,福冈春日市须玖一个地方所出有27件。”[19]关于这些西汉镜的种类李学勤先生又明确指出:“这些地方的西汉镜,年代可能较早的有须玖的草叶纹镜、星云纹镜……”[20]

以上记载说明了两个问题:其一,日本以几十面为批量在墓葬中随葬中国铜镜,始自弥生时代中后期。迟后的古坟时代前期大批量随葬中国铜镜应该是这种礼制习俗的继承和延续。其二,随葬品中有西汉草叶纹镜,是始自弥生时代中后期用以断代的标志性镜种[21]。(图6、图7)。

这两个问题正是本文所重点关注的。中日两国自古以来就是一衣带水的近邻,大海并没有阻挡住古代中日之间民间和官方的往来。胶州半岛突入于黄、渤海,离朝鲜半岛最近的距离仅200公里,离辽东半岛的距离最近只有150公里,两地的海上交流非常方便。两汉时期曾在朝鲜设带方、乐浪等四郡直接行使行政管辖权几百年,朝鲜平壤地区出土的上千面汉镜中应不乏西汉的草叶纹镜,三国时代吴国奉行北上联盟公孙渊政策时,从吴地到辽东走的也是海路。《三国志·吴志(吴主传)》载:(吴主)“遣将军卫温、诸蔼直甲将士万人浮海求夷洲及亶洲……其上人民时有至会稽货布(市)。”王仲殊先生经过考证说:“我认为亶洲是日本列岛的一部分。”[22]既然亶洲的倭人能到遥远的江、浙吴地会稽去“货市”,那么,他们到离日本更近的胶洲半岛来“货市”更频繁更方便。并且这种“货市”行为是由来已久的,从古坟前期上溯几十年到弥生中晚期,亦是顺理成章的事。在各种渡海前来“货市”的人员中应该有沟通神灵、保障航海安全的巫师“持衰”[23]。

在各种“货市”的物品中,出自齐国故城西汉铸镜中心的草叶纹镜,自然应该位列其中,而且齐人用镜的礼制丧俗也会最早被巫师“持衰”或一般倭人耳闻目睹后,将这些精美的铜镜和关于使用铜镜的礼制习俗传至倭地,使得古代的倭人接受了这种礼俗,开始“将铜镜看作宝物和神器”,并且“祭天宗仪盛行以铜镜为法器”[24]。那么这些被古代倭人当作“宝物和神器”的草叶纹镜,到底是从那里、通过什么途径输入到日本的呢?除了从当时的中国属地朝鲜的乐浪诸郡“舶载”以外,其中有一部分会从界山M1墓地附近的齐国故城西汉铸镜中心,通过以“舶载”渡海的方式到日本,这是另一条更实际更便捷可行的途径。研究山东半岛两汉铜镜史的日本学者菅谷文则,在充分了解临淄是西汉一个重要的铜镜生产制作中心后曾作过一个设想:“……日本列岛出土的弥生时代铜镜,应该是从西汉的齐国、新莽的齐陵县、东汉齐王国的中心区域临淄(王莽时更名齐陵)输入的呢。”[25]

我认为菅谷文则先生的这一假设是很有见地的,和本文的考证完全吻合,此立论应该成立。古今往来,就近采购、降低成本都是亘古不变的商业采购准则,白云翔先生“草叶纹镜流行之地域性”的核心本质正是这个意思。胶州临淄的齐陵有之,千辛万苦渡海来“货市”的倭人又有什么理由舍近求远,到更远地方去“货市”同样的草叶纹镜呢?至此我们可以做出结论:倭人从弥生时代起开始流行、使用的草叶纹镜,从胶州半岛输入日本是一条重要的途径,并且这一过程和临淄草叶纹镜的生产周期是丝丝相扣完全吻合的。如果倭人在弥生时代中期开始从胶东半岛输入铜镜,对中国铜镜映照妆容的功能、神器法物的功能应该有深刻的了解(尤其是巫师“持衰”),中国铜镜的神器法物的宗教祭祀功能会同时传入日本,甚至有可能当时的倭人更看重的是中国铜镜的神器法物功能。他们在日本早期国家形成的过程中,把“舶载”来的中国铜镜神器法物功能加入日本元素膨胀、放大后(譬如倭人会把完整的铜镜切割成碎片当做地位权力的象征),当作政冶手段、工具来使用。杨金平教授指出:“中国古铜镜正式融入了当时巫术盛行的日本朝野,成为邪马台国女王们治理国家事务的重要祭器和巩固国家政权的必备神物。”[26]

日本在弥生时代后期、古坟时代前期的墓葬中用大量中国或中国人在日本制作的铜镜进行陪葬的礼制葬俗,其作用和目的,与平度界山M1墓基本是一致的。这就再次证明了我在《日本三角缘神兽镜考》中考证过的:“厖大概在弥生时代的中晚期,当中国铜镜被传到日本的同时,铜镜在中国本土所具有的宗教祭祀功能,也同时被传到了日本。”简言之,日本古坟时代早期(应上溯至弥生时代晚期)用大批量、大尺寸铜镜随葬的这种葬俗礼制来源于中国。四、关于日本弥生古坟时期陪葬铜镜“崇尚大镜”的问题。日本随葬的三角缘神兽镜直径一般都在20厘米~25厘米,这和中国随葬铜镜尺寸偏小,大镜少见的现象,有很大的差异,王仲殊先生对此现象深有感触,并对此专门提出要关注:铜镜“形体大小的悬殊,也实在是一个不容忽视的问题”[27]。

韩国河教授在研究了洛阳烧沟东汉墓后认为:中国“制大镜、尚大镜的习俗应该出现在新莽、东汉中期,这一点,对研究日本弥生时代‘尚大镜’的习俗的缘起很有参照意义”[28]。

平度M1墓发掘的18面草叶纹镜,三分之一都是16厘米以上的大镜子,其中16厘米以上的3面,18厘米有1面,21厘米~23厘米的有2面,最大27.5厘米的1面。以上陪葬镜例可以证明,韩国河教授“制大镜、尚大镜的习俗应该出现在新莽、东汉中期”的结论已显陈旧,而王仲殊先生所思虑的中、日在随葬铜镜“形体大小的悬殊,也实在是一个不容忽视的问题”的时候,仅仅是因为界山M1墓尚未发掘。问题还不仅仅到此为止,2012年新出版的《古镜今照》一书,收录了一面041号西汉早中期“大叶花瓣纹镜”,直径35.5厘米,据说收藏于苏北、鲁西南一带[29]。

此镜和图12冈村秀典先生提供的、梅原末治模拟镜的纹饰基本类同,很难说都是巧合。如果说以收藏品为据论述此问题说服力会略显不足,那么与界山M1墓同处于沿海一线,在界山M1墓和齐国都城临淄以南均为250公里之遥,江苏北部的东海县伊湾西汉晚期墓曾出土一面27.5厘米的规矩镜[30],则是无可争辩的科学考古发掘之物。以上二例均为西汉中晚期之器物,皆是和M1产自相同时期、在同一地域出土。结合界山M1墓西汉中期出土的三面直径21.3厘米至27.5厘米的草叶纹镜,可佐证界山M1墓在西汉随葬大镜并非孤例,如果把那面出土在西汉铸镜中心临淄,在中国也是世界最大的西汉龙纹矩形铜镜[31]

归宗在内,“崇尚大镜”的数量仅在东海一线已形成群体趋势,这就足以说明最迟在西汉中、晚期,中国东部沿海地区就有崇尚、流行大镜习俗,并且有死后随葬的礼制。日本弥生时代中后期、古坟时代前期,前来东海一线“货市”的倭人(包括巫师“持衰”),对此应该有所耳濡目染,如果说他们从没受过此礼制习俗的影响,单把铜镜“货市”回倭地,然后独自创立了倭人的‘尚大镜’祭祀文化,那是于情于理都说不过去的。界山M1墓的发掘显示出清晰和明确的历史文化信息:1.铜镜在西汉时期具备的神器法物宗教祭祀功能、“崇尚大镜”的礼制葬俗是中国古代铜镜文化重要的组成部分。2.日本在弥生时代中后期,把铜镜当作神器法物,大批量陪葬大尺寸铜镜的礼俗丧制,是受到黄河流域两汉时期铜镜文化的影响,这种影响延续到了古坟时代前期的日本,即三国、西晋时期依然还会是受黄河流域铜镜文化的影响[32]。

3.平度界山M1墓的发掘,给我们一个重要启示:以西安、洛阳为中心的中华文明发祥地核心区域的黄河流域,是日本弥生、古坟时代大批量陪葬大尺寸铜镜礼制习俗的溯源地。现在看来,魏明帝曹睿景初二年送给卑弥呼“铜镜百枚”,决非仅仅是以“生活用品”单一功能馈赠的。一次性用上百枚铜镜大批量的进行馈赠,在中国古代外交史上是独一无二的特例。这种行为只能是经过卑弥呼派遣的特使难升米,向魏明帝再三倾诉、陈述铜镜在倭国国内政治活动中的重要性、紧迫性和稀缺性(日本有考古出土实物也证明:中国舶载到日本的铜镜在使用过程中,会把镜子切割成碎片,然后有意识当作用于对小部落首领进行赏赐拉拢的政治工具[33]),并恳求诸多特殊要求后,导致魏明帝在景初二年十二月亲自下诏:“厖故郑重赐汝好物也”,诏书中的“郑重”二字,表明的就是魏明帝对卑弥呼派特使赴洛阳朝觐、“孝顺”、“忠孝”的行为,深思熟虑后有目的的厚赐[34]。

冈村秀典先生为本文写作提供了二面日本弥生时代铜镜的相关图片,在此特表诚摯谢意。

[1]这里的古墓专指日本弥生时代中后期、古坟时代前期的墓葬。[2]中国人在日本制作的铜镜主要指日本出土的三角缘神兽镜。对此,日本学者樋口隆康的“魏镜舶载说”、王仲殊先生的“吴地工匠东渡日本制作说”、王趁意的“魏明帝特派工匠特铸说”虽都各执己见,但在这些铜镜都是中国人制作的这一看法上却是共同的。

[2]参照王仲殊《日本三角缘神兽镜综论》,《考古》1981年6期;樋口隆康《日本三角缘神兽镜综析》,日本学生社,2000年;

[3]王趁意《日本三角缘神兽镜考》,《中国文物报》2005年10-11月:1358-1367期。[3]管维良.中国铜镜史[M].重庆出版社,2006:

[4]3;郭玉海.故宫藏镜[M].紫荆城出版社,1996:

[5]1;周世荣.中国铜镜图案集[M].上海书店出版社,1995:

[6]1;孔祥星,刘一曼.中国古代铜镜[M].文物出版社,1984:

[7]1.[4]徐萍芳.三国两晋南北朝的铜镜[J].考古,1984(6):556.[5]王仲殊.汉代考古学研究[M].中华书局,1984:60.[6]王趁意.中原藏镜聚英[M].中州古藉出版社,2002(5).[7]王趁意.日本三角缘神兽镜考[N].中国文物报,2005-10-5(7)至2005-11-9(7):总1358期-1367期.[8]沈阳故宫博物馆,沈阳市文物管理办公室.沈阳郑家洼子的两座青铜时代墓葬[J].考古学报,1975(1).[9][10][11][12]青岛市文物局,平度市博物馆.山东青岛市平度界山汉墓的发掘[J].考古,2005(6).[13]山东省文物考古所,日本奈良县橿原考古学研究所.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究[M].图39-2,科学出版社,2007:52.[14][16][17]山东省文物考古所,日本奈良县橿原考古学研究所.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究[M].科学出版社,2007:124.[15]青岛市文物局,平度市博物馆.山东青岛市平度界山汉墓的发掘[J].考古,2005(6):32.[18][19][20]李学勤.比较考古学随笔[M].广西师范大学出版社,1997:60.[21]图11、图12的数据是冈村秀典先生提供给我的,并附有相关说明:“关于弥生时代瓮棺墓出土的草叶纹镜,附件是梅原末治复原的,据梅原末治《须玖冈本发现の古镜に就いて》《筑前须玖史前遗迹の研究》京都帝国大学文学部考古学研究报告第11册、1930年。”其中“梅原末治复原的”这句话说明此二图应是临摹复原图而非原始图,这就和我所举图10、图14纹饰基本类同,但在风格上有所差异就容易理解了。冈村秀典先生没有提供这两面弥生时代镜的相关尺寸信息。[22]王仲殊.古代的日中关系[J].考古,1989(5):466.[23]西晋烦率佟度??痉魏志焚寥舜?罚?“(倭国)其行来渡海诣中国,恒使一人,不梳头,不去虮虱,衣服垢污,不食肉,不近妇人,如丧人,名之为‘持衰’。”中华书局,1982年7月第二版857页。“持衰”是当时倭国的宗教人员,即巫师。请参照注[2]《日本三角缘神兽镜考》。[24]山尾幸久(日本).日本古代王权形成史论[M].岩波书店,1983.[25]菅谷文则(日本).山东地区汉镜的制作与流通---兼论对海东的影响[M]//镜鉴齐鲁.文物出版社,2009.[26]杨金平.中国古铜镜在日本早期国家政权形成中的作用[J].东南文化,2009(1).[27]王仲殊.关于日本三角缘神兽镜问题[J].考古,1981(4):352.[28]韩国河.日本发现的三角缘神兽镜源流述论[J].考古与文物,2002(4):53.[29]浙江博物馆.古镜今照[M].041号镜.文物出版社,2012.[30]纪达凯,刘劲松.江苏东海尹湾汉墓群发掘简报[J].文物,1996(8).[31]山东省文物考古所,日本奈良县橿原考古学研究所.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究[M].科学出版社:143.[32]我在《中原藏镜聚英》《三角缘神兽镜的新发现》一文中例举了13面在洛阳及其附近地区新发现的中国汉末、三国时期三角缘神兽镜,其中直径超过20厘米有4面。参照《中原藏镜聚英》,中州古藉出版社,2002年。[33]王金林:“我认为,镜片表明的年代,正是邪马台国存在的年代,镜片出土的区域,正是邪马台国所在的地区。把象征权威的铜镜,有意识地切割,并有规则地分散各地,表明拥有汉铜镜某一部分的地方统治者管辖的区域,皆是邪马台国不可分割的一分。”见《关于邪马台国的若干问题》《天津社会科学》1984年5期.[34]西晋烦率?.三国志肺褐痉倭人传[M].中华书局,1982:857.(整理:)

| . .┯ 用┯

据界山M1西汉墓发掘报告推测,M1墓主最有可能是西汉的平度侯,他当时的封地西汉的平度县治,正是现今发现M1墓的灰埠镇[16]。灰埠镇离临淄齐国故城的直线距离仅120公里,《汉书·王子侯列表》:“平度康侯行,淄川懿王子,五月乙巳封,四十七年薨。”按此记载,身为M1墓主某一代平度侯应是淄川懿王的后代,那其生前应为西汉齐国的都城临淄的座上客是合乎情理的。从其随葬的草叶纹镜中我们发现,M1墓发掘报告图六中的版式7草叶镜,和《山》书中11号草叶镜范图案类似,尺寸均为13.6厘米,铭文同为“见日之光,天下大明”;图六版式8草叶纹和《山》书12号草叶镜范图案类似,直径均为18厘米,铭文同为:“日有熹,宜酒食,长贵富,乐毋事”;图七中的镜式1草叶纹镜(直径27.5厘米)和《山》书15号草叶镜范,纹饰类型相同,因该范残缺纹饰细节,无法对比,但该范直径27厘米,二者在尺寸上又是如此接近,又证明了齐国故城西汉铸镜中心有铸制大尺寸铜镜的工艺和能力。(图5)

以上情况说明,M1墓地出土的这批草叶纹镜,从镜型类别、纹饰风格、铭文书体和尺寸系列,尤其是随葬时间(西汉中期)和齐国故城西汉铸镜中心的生产时期亦相吻合。综合起来看,M1墓地出土的草叶纹镜应该和齐国故城西汉铸镜中心有着千丝万缕的联系,若把二者仅120公里的距离因素也考虑进去,M1随葬的18面草叶纹镜,最大的可能就是产自齐国故城西汉铸镜中心。西汉中期的M1墓地的墓主,生前适逢齐国故城西汉铸镜中心制镜的成熟高潮期,这批草叶纹镜应该是其生产的众多草叶纹镜产品的一部分。虽说我们还只是找到仅仅二例类同的很可能是同模的案例,那是因为到现在为止,挖掘发现的有草叶纹饰的镜范尚不足100枚,齐国故城西汉铸镜中心从西汉早期到西汉晚期近200年的铸镜过程中,翻铸使用过的草叶镜范应该是成千上万计才合乎情理。白云翔先生还指出,“可以认为西汉时期临淄所产铜镜主要是各种类型的草叶纹镜,成为当时临淄铜镜产品的一个显著的地域特征,这种铜镜产地的地域性,直接导致了西汉临淄附近及其邻近地区,各种草叶纹镜流行之地域性的形成”[17]。

界山M1墓址正位于白云翔先生“草叶纹镜流行之地域性”的核心地区,我认为,M1墓草叶纹镜最大的可能产自齐国故城西汉铸镜中心。三、界山M1墓随葬草叶纹镜与日本古坟墓随葬铜镜的关系白云翔先生的“草叶纹镜流行之地域性”如果放大到国家层面上,会有什么结果呢?日本弥生时代中后期(相当于中国西汉中晚期)的瓮棺墓中曾出土有大批中国铜镜,李学勤先生在《比较考古学随笔》中曾指出:“日本发现中国铜镜的地方很多,不能悉举,其中出西汉(包括王莽时期)铜镜的地点便超过50处,所出在150面以上。”[18]“例如福冈的前原町三云南小路的两座瓮棺墓出西汉镜53件。同属前原町谴沟的一座瓮棺墓,也出了18件,福冈春日市须玖一个地方所出有27件。”[19]关于这些西汉镜的种类李学勤先生又明确指出:“这些地方的西汉镜,年代可能较早的有须玖的草叶纹镜、星云纹镜……”[20]

以上记载说明了两个问题:其一,日本以几十面为批量在墓葬中随葬中国铜镜,始自弥生时代中后期。迟后的古坟时代前期大批量随葬中国铜镜应该是这种礼制习俗的继承和延续。其二,随葬品中有西汉草叶纹镜,是始自弥生时代中后期用以断代的标志性镜种[21]。(图6、图7)。

这两个问题正是本文所重点关注的。中日两国自古以来就是一衣带水的近邻,大海并没有阻挡住古代中日之间民间和官方的往来。胶州半岛突入于黄、渤海,离朝鲜半岛最近的距离仅200公里,离辽东半岛的距离最近只有150公里,两地的海上交流非常方便。两汉时期曾在朝鲜设带方、乐浪等四郡直接行使行政管辖权几百年,朝鲜平壤地区出土的上千面汉镜中应不乏西汉的草叶纹镜,三国时代吴国奉行北上联盟公孙渊政策时,从吴地到辽东走的也是海路。《三国志·吴志(吴主传)》载:(吴主)“遣将军卫温、诸蔼直甲将士万人浮海求夷洲及亶洲……其上人民时有至会稽货布(市)。”王仲殊先生经过考证说:“我认为亶洲是日本列岛的一部分。”[22]既然亶洲的倭人能到遥远的江、浙吴地会稽去“货市”,那么,他们到离日本更近的胶洲半岛来“货市”更频繁更方便。并且这种“货市”行为是由来已久的,从古坟前期上溯几十年到弥生中晚期,亦是顺理成章的事。在各种渡海前来“货市”的人员中应该有沟通神灵、保障航海安全的巫师“持衰”[23]。

在各种“货市”的物品中,出自齐国故城西汉铸镜中心的草叶纹镜,自然应该位列其中,而且齐人用镜的礼制丧俗也会最早被巫师“持衰”或一般倭人耳闻目睹后,将这些精美的铜镜和关于使用铜镜的礼制习俗传至倭地,使得古代的倭人接受了这种礼俗,开始“将铜镜看作宝物和神器”,并且“祭天宗仪盛行以铜镜为法器”[24]。那么这些被古代倭人当作“宝物和神器”的草叶纹镜,到底是从那里、通过什么途径输入到日本的呢?除了从当时的中国属地朝鲜的乐浪诸郡“舶载”以外,其中有一部分会从界山M1墓地附近的齐国故城西汉铸镜中心,通过以“舶载”渡海的方式到日本,这是另一条更实际更便捷可行的途径。研究山东半岛两汉铜镜史的日本学者菅谷文则,在充分了解临淄是西汉一个重要的铜镜生产制作中心后曾作过一个设想:“……日本列岛出土的弥生时代铜镜,应该是从西汉的齐国、新莽的齐陵县、东汉齐王国的中心区域临淄(王莽时更名齐陵)输入的呢。”[25]

我认为菅谷文则先生的这一假设是很有见地的,和本文的考证完全吻合,此立论应该成立。古今往来,就近采购、降低成本都是亘古不变的商业采购准则,白云翔先生“草叶纹镜流行之地域性”的核心本质正是这个意思。胶州临淄的齐陵有之,千辛万苦渡海来“货市”的倭人又有什么理由舍近求远,到更远地方去“货市”同样的草叶纹镜呢?至此我们可以做出结论:倭人从弥生时代起开始流行、使用的草叶纹镜,从胶州半岛输入日本是一条重要的途径,并且这一过程和临淄草叶纹镜的生产周期是丝丝相扣完全吻合的。如果倭人在弥生时代中期开始从胶东半岛输入铜镜,对中国铜镜映照妆容的功能、神器法物的功能应该有深刻的了解(尤其是巫师“持衰”),中国铜镜的神器法物的宗教祭祀功能会同时传入日本,甚至有可能当时的倭人更看重的是中国铜镜的神器法物功能。他们在日本早期国家形成的过程中,把“舶载”来的中国铜镜神器法物功能加入日本元素膨胀、放大后(譬如倭人会把完整的铜镜切割成碎片当做地位权力的象征),当作政冶手段、工具来使用。杨金平教授指出:“中国古铜镜正式融入了当时巫术盛行的日本朝野,成为邪马台国女王们治理国家事务的重要祭器和巩固国家政权的必备神物。”[26]

日本在弥生时代后期、古坟时代前期的墓葬中用大量中国或中国人在日本制作的铜镜进行陪葬的礼制葬俗,其作用和目的,与平度界山M1墓基本是一致的。这就再次证明了我在《日本三角缘神兽镜考》中考证过的:“厖大概在弥生时代的中晚期,当中国铜镜被传到日本的同时,铜镜在中国本土所具有的宗教祭祀功能,也同时被传到了日本。”简言之,日本古坟时代早期(应上溯至弥生时代晚期)用大批量、大尺寸铜镜随葬的这种葬俗礼制来源于中国。四、关于日本弥生古坟时期陪葬铜镜“崇尚大镜”的问题。日本随葬的三角缘神兽镜直径一般都在20厘米~25厘米,这和中国随葬铜镜尺寸偏小,大镜少见的现象,有很大的差异,王仲殊先生对此现象深有感触,并对此专门提出要关注:铜镜“形体大小的悬殊,也实在是一个不容忽视的问题”[27]。

韩国河教授在研究了洛阳烧沟东汉墓后认为:中国“制大镜、尚大镜的习俗应该出现在新莽、东汉中期,这一点,对研究日本弥生时代‘尚大镜’的习俗的缘起很有参照意义”[28]。

平度M1墓发掘的18面草叶纹镜,三分之一都是16厘米以上的大镜子,其中16厘米以上的3面,18厘米有1面,21厘米~23厘米的有2面,最大27.5厘米的1面。以上陪葬镜例可以证明,韩国河教授“制大镜、尚大镜的习俗应该出现在新莽、东汉中期”的结论已显陈旧,而王仲殊先生所思虑的中、日在随葬铜镜“形体大小的悬殊,也实在是一个不容忽视的问题”的时候,仅仅是因为界山M1墓尚未发掘。问题还不仅仅到此为止,2012年新出版的《古镜今照》一书,收录了一面041号西汉早中期“大叶花瓣纹镜”,直径35.5厘米,据说收藏于苏北、鲁西南一带[29]。

此镜和图12冈村秀典先生提供的、梅原末治模拟镜的纹饰基本类同,很难说都是巧合。如果说以收藏品为据论述此问题说服力会略显不足,那么与界山M1墓同处于沿海一线,在界山M1墓和齐国都城临淄以南均为250公里之遥,江苏北部的东海县伊湾西汉晚期墓曾出土一面27.5厘米的规矩镜[30],则是无可争辩的科学考古发掘之物。以上二例均为西汉中晚期之器物,皆是和M1产自相同时期、在同一地域出土。结合界山M1墓西汉中期出土的三面直径21.3厘米至27.5厘米的草叶纹镜,可佐证界山M1墓在西汉随葬大镜并非孤例,如果把那面出土在西汉铸镜中心临淄,在中国也是世界最大的西汉龙纹矩形铜镜[31]

归宗在内,“崇尚大镜”的数量仅在东海一线已形成群体趋势,这就足以说明最迟在西汉中、晚期,中国东部沿海地区就有崇尚、流行大镜习俗,并且有死后随葬的礼制。日本弥生时代中后期、古坟时代前期,前来东海一线“货市”的倭人(包括巫师“持衰”),对此应该有所耳濡目染,如果说他们从没受过此礼制习俗的影响,单把铜镜“货市”回倭地,然后独自创立了倭人的‘尚大镜’祭祀文化,那是于情于理都说不过去的。界山M1墓的发掘显示出清晰和明确的历史文化信息:1.铜镜在西汉时期具备的神器法物宗教祭祀功能、“崇尚大镜”的礼制葬俗是中国古代铜镜文化重要的组成部分。2.日本在弥生时代中后期,把铜镜当作神器法物,大批量陪葬大尺寸铜镜的礼俗丧制,是受到黄河流域两汉时期铜镜文化的影响,这种影响延续到了古坟时代前期的日本,即三国、西晋时期依然还会是受黄河流域铜镜文化的影响[32]。

3.平度界山M1墓的发掘,给我们一个重要启示:以西安、洛阳为中心的中华文明发祥地核心区域的黄河流域,是日本弥生、古坟时代大批量陪葬大尺寸铜镜礼制习俗的溯源地。现在看来,魏明帝曹睿景初二年送给卑弥呼“铜镜百枚”,决非仅仅是以“生活用品”单一功能馈赠的。一次性用上百枚铜镜大批量的进行馈赠,在中国古代外交史上是独一无二的特例。这种行为只能是经过卑弥呼派遣的特使难升米,向魏明帝再三倾诉、陈述铜镜在倭国国内政治活动中的重要性、紧迫性和稀缺性(日本有考古出土实物也证明:中国舶载到日本的铜镜在使用过程中,会把镜子切割成碎片,然后有意识当作用于对小部落首领进行赏赐拉拢的政治工具[33]),并恳求诸多特殊要求后,导致魏明帝在景初二年十二月亲自下诏:“厖故郑重赐汝好物也”,诏书中的“郑重”二字,表明的就是魏明帝对卑弥呼派特使赴洛阳朝觐、“孝顺”、“忠孝”的行为,深思熟虑后有目的的厚赐[34]。

冈村秀典先生为本文写作提供了二面日本弥生时代铜镜的相关图片,在此特表诚摯谢意。

[1]这里的古墓专指日本弥生时代中后期、古坟时代前期的墓葬。[2]中国人在日本制作的铜镜主要指日本出土的三角缘神兽镜。对此,日本学者樋口隆康的“魏镜舶载说”、王仲殊先生的“吴地工匠东渡日本制作说”、王趁意的“魏明帝特派工匠特铸说”虽都各执己见,但在这些铜镜都是中国人制作的这一看法上却是共同的。

[2]参照王仲殊《日本三角缘神兽镜综论》,《考古》1981年6期;樋口隆康《日本三角缘神兽镜综析》,日本学生社,2000年;

[3]王趁意《日本三角缘神兽镜考》,《中国文物报》2005年10-11月:1358-1367期。[3]管维良.中国铜镜史[M].重庆出版社,2006:

[4]3;郭玉海.故宫藏镜[M].紫荆城出版社,1996:

[5]1;周世荣.中国铜镜图案集[M].上海书店出版社,1995:

[6]1;孔祥星,刘一曼.中国古代铜镜[M].文物出版社,1984:

[7]1.[4]徐萍芳.三国两晋南北朝的铜镜[J].考古,1984(6):556.[5]王仲殊.汉代考古学研究[M].中华书局,1984:60.[6]王趁意.中原藏镜聚英[M].中州古藉出版社,2002(5).[7]王趁意.日本三角缘神兽镜考[N].中国文物报,2005-10-5(7)至2005-11-9(7):总1358期-1367期.[8]沈阳故宫博物馆,沈阳市文物管理办公室.沈阳郑家洼子的两座青铜时代墓葬[J].考古学报,1975(1).[9][10][11][12]青岛市文物局,平度市博物馆.山东青岛市平度界山汉墓的发掘[J].考古,2005(6).[13]山东省文物考古所,日本奈良县橿原考古学研究所.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究[M].图39-2,科学出版社,2007:52.[14][16][17]山东省文物考古所,日本奈良县橿原考古学研究所.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究[M].科学出版社,2007:124.[15]青岛市文物局,平度市博物馆.山东青岛市平度界山汉墓的发掘[J].考古,2005(6):32.[18][19][20]李学勤.比较考古学随笔[M].广西师范大学出版社,1997:60.[21]图11、图12的数据是冈村秀典先生提供给我的,并附有相关说明:“关于弥生时代瓮棺墓出土的草叶纹镜,附件是梅原末治复原的,据梅原末治《须玖冈本发现の古镜に就いて》《筑前须玖史前遗迹の研究》京都帝国大学文学部考古学研究报告第11册、1930年。”其中“梅原末治复原的”这句话说明此二图应是临摹复原图而非原始图,这就和我所举图10、图14纹饰基本类同,但在风格上有所差异就容易理解了。冈村秀典先生没有提供这两面弥生时代镜的相关尺寸信息。[22]王仲殊.古代的日中关系[J].考古,1989(5):466.[23]西晋烦率佟度??痉魏志焚寥舜?罚?“(倭国)其行来渡海诣中国,恒使一人,不梳头,不去虮虱,衣服垢污,不食肉,不近妇人,如丧人,名之为‘持衰’。”中华书局,1982年7月第二版857页。“持衰”是当时倭国的宗教人员,即巫师。请参照注[2]《日本三角缘神兽镜考》。[24]山尾幸久(日本).日本古代王权形成史论[M].岩波书店,1983.[25]菅谷文则(日本).山东地区汉镜的制作与流通---兼论对海东的影响[M]//镜鉴齐鲁.文物出版社,2009.[26]杨金平.中国古铜镜在日本早期国家政权形成中的作用[J].东南文化,2009(1).[27]王仲殊.关于日本三角缘神兽镜问题[J].考古,1981(4):352.[28]韩国河.日本发现的三角缘神兽镜源流述论[J].考古与文物,2002(4):53.[29]浙江博物馆.古镜今照[M].041号镜.文物出版社,2012.[30]纪达凯,刘劲松.江苏东海尹湾汉墓群发掘简报[J].文物,1996(8).[31]山东省文物考古所,日本奈良县橿原考古学研究所.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究[M].科学出版社:143.[32]我在《中原藏镜聚英》《三角缘神兽镜的新发现》一文中例举了13面在洛阳及其附近地区新发现的中国汉末、三国时期三角缘神兽镜,其中直径超过20厘米有4面。参照《中原藏镜聚英》,中州古藉出版社,2002年。[33]王金林:“我认为,镜片表明的年代,正是邪马台国存在的年代,镜片出土的区域,正是邪马台国所在的地区。把象征权威的铜镜,有意识地切割,并有规则地分散各地,表明拥有汉铜镜某一部分的地方统治者管辖的区域,皆是邪马台国不可分割的一分。”见《关于邪马台国的若干问题》《天津社会科学》1984年5期.[34]西晋烦率?.三国志肺褐痉倭人传[M].中华书局,1982:857.(整理:)

| . .┯ 用┯ |

|